2025-08-17 浏览人数:91次

黄莽著《诗词中的音律之美》出版在《以微见性》集中,中华文化出版社出版出版,ISBN9788990350991。

全 文

诗词是魂,音乐是魄。诗词是静态观想,音乐是动态感官联想。《道德经》第十二章老子说:“五音令人耳聋”,那是因为嘈杂不好的音调,使人听觉失灵;《道德经》第四十一章老子又说“大音希声”,就是越好的音乐越悠远潜低;这也就是我们为什么在听古琴曲或者民间小调百听不厌的原因。《诗经》中的《风》最为原生态,这些诗篇,就其原来性质而言,是歌曲的歌词。《墨子·公孟》说:“颂诗三百,弦诗三百,歌诗三百,舞诗三百。”意谓《诗》三百余篇,均可诵咏、用乐器演奏、歌唱、伴舞。《史记·孔子世家》又说:“三百零五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、颂之音。”《诗经》在古代与音乐和舞蹈关系密切,是无疑的。《风》《雅》《颂》三部分的划分,就是依据音乐的不同。《风》主要是周王朝直接统治地区、带有地方色彩的音乐,十五《国风》就是十五个地方的土风歌谣。其地域,除《周南》《召南》产生于江、汉、汝水一带外,均产生于从陕西到山东的黄河流域。雅是“王畿”之乐,这个地区周人称之为“夏”,“雅”和“夏”古代通用。雅又有“正”的意思,当时把王畿之乐看作是正声——典范的音乐。《大雅》《小雅》之分,众说不同,大约其音乐特点和应用场合都有些区别。《颂》是专门用于宗庙祭祀的音乐。《毛诗序》说:“颂者美盛德之形容,以其成功告于神明者也。”这是颂的含义和用途。王国维说:“颂之声较风、雅为缓。”(《说周颂》)这是其音乐的特点。

中国的古代诗歌是有音乐性的,相当于骨肉相连,不可分割,唐宋以来更是一种音乐文学。歌行、绝句、律诗和词,皆是可歌可唱的。当然也不排除纯文字的诗词,我们通常把文学分为两类,即文学作品和文学艺术作品,这是两个概念。本文我们不讲如《红楼梦》中香菱和林黛玉学诗的入门知识,平仄、起承转合、虚实修辞等之理。只讲诗词中的音律,若能启发或引起这方面的专家把丢失的词谱挖掘、还原,那将是无上功德。诗词要有音乐性,不然就如李清照说苏轼填词不懂音律;填词为何要以周邦彦、欧阳修、李清照、柳永、吴文英等体为正统呢?为何有可平可仄?因为这个位置不是判断调式、节奏点的关键,而且可平可仄的位置可以根据高中低音来把握衔接,这样就不会出现跨度太大,就解决演唱时因为跳跃度过高过低的问题;若以F为宫音产生的宫调式(sol、la、do、re、mi)或 C为宫音产生的宫调式(do、re、mi、sol、la、)更适合古诗词;平仄如何对应五音,当代如何写出带有音律(音乐性)的诗词作品呢?不妨我们来探讨一下。“相知无远近,万里尚为邻。”希望借助互联网能与各位诗朋艺侣交流研学,探讨即将被遗弃的诗词中的音律,也就是音乐性的话题。我个人从2012年开始研究五音,期间自学古琴;有幸接触甘肃周梦诗编著的《河州回族宴席曲》,参与其中散曲一百八十余首的曲谱校对、出版等工作;也写了几首歌,2018年又担任抖音原创古风歌曲音律企划评委等,逐渐深入,但至今也没完全弄明白,只能说中国文化博大精深,越走越深才知自己浅薄、渺小。今天能与大家一起探讨、交流,也只是我的一家之言,不当之处,欢迎大家批评指正。

在《尚书·舜典》记叙了古代帝舜曾任命夔为乐官,说:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”一事。所谓诗言志:诗是用来表达人的志意的。志:意,思想。歌永言:歌是延长诗的语言,舒缓地徐徐地咏唱,以突出诗的意义。永,长。一说通“咏”。“永言”即咏唱诗的语言。声依永:声音的高低又和舒缓的咏唱相配合。声:五声,即宫、商、角、徵、羽。依:伴随,配合。永:舒缓的咏唱,长言。律和声:律吕用来调和歌声,阴阳相谐。律吕:六律六吕,为古乐十二调,是古代的定音方法。六律为阳,指黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射;六吕为阴,指大吕、应钟、南吕、林钟、仲吕、夹钟。和:应和,协调。

孔子是强调诗教化作用的,其言:“兴于诗、立于礼、成于乐。”法国大文豪雨果说:“开启人类智慧的宝库有三把钥匙,一是数字、二是文字、三是音符。”古代《晋书·乐志》说:“是以闻其宫声、使人温良而宽大;闻其商声,使人方廉而好义;闻其角声,使人倾隐而仁爱;闻其徵声,使人乐养而好使;闻其羽声,使人谦恭而好礼。”由此可见,五音可以把握人的性格和行为。例如写诗词豪放派、婉约派人的性格是完全不同的,典型的李清照少女时代词清新雅丽,后期作品幽怨就是随着环境而改变了性格。所以说写诗词,尽量不学宋代女子风格,过于幽怨,使人郁结,那是时代使然。那么问题来了,为何有的诗词读了使人慷慨激昂(如辛弃疾《破阵子》,岳飞《满江红》),有些读了豪情万丈(如毛泽东《长征》《沁园春 长沙》),有些诗词读了使人幽幽寡欢,有些读了使人惆怅万分(如李清照《声声慢》,杜甫《石壕吏》等)。元明清三朝以来,词已经彻底蜕变为吟咏词,原来的词牌曲调则基本消失殆尽,现代人讲授词学时,虽然也提及词与曲之间的关系,然一旦涉及到具体内容时,也只能从声调、结构,句度、音节等方面讲解,在声律运用方面,也严格遵循近体诗的基本法则。当然,不能否认的是,曲和词之间存在着某种基因关系,尽管人们今天已经很少将词作为歌词来看待和创作,但词作中始终都带有某种音律性。其中句度的长短,韵位的疏密,都须与所用曲调(词牌)的节拍相适应,也就是词作所要表达的喜、怒、哀、乐,起伏变化的不同情感,也都与每一曲调(词牌)的声情相和谐。在词体逐渐脱离音乐不复可歌之后,很多填词者只知按一定格式任意填词,尽管平仄声韵一点不差,但最主要的各个曲调(词牌)原有的声情却被弄反了,使得所填作品缺乏词牌所应有的味道,更谈不上打动读者的心扉。当然如果让每一位当今词作者完全搞清楚所有词牌所应该表达的声情特点无疑是困难的,但我们还是可以依靠前人的作品和研究对一些主要词牌的声情进行定位,使填词者“有法可依”。再例如,表达苍凉激越的豪迈情感的词牌主要有:《六州歌头》《破阵子》《满江红》《水龙吟》《念奴娇》《贺新郎》《桂枝香》。这些词往往构成拗怒音节,极为适宜表达豪放一类的思想情感,它的关键在于几乎每句都用仄声收脚,使之有的声情郁勃,有的壮怀激烈,读来使人有慷慨之感。一些短调小令,音节谐婉用以表达忧乐不同的思想情感,差别只在韵部的适当选用。例如:《忆江南》《浣溪沙》《鹧鸪天》《临江仙》《浪淘沙》等。适宜表达轻柔婉转、往复缠绵情绪的长调有:《满庭芳》《木兰花慢》《凤凰台上忆吹箫》等。适宜表现苍凉郁勃情绪的长调,犹如《摸鱼儿》。适宜表达幽咽情调的中调词有:《蝶恋花》《青玉案》等。

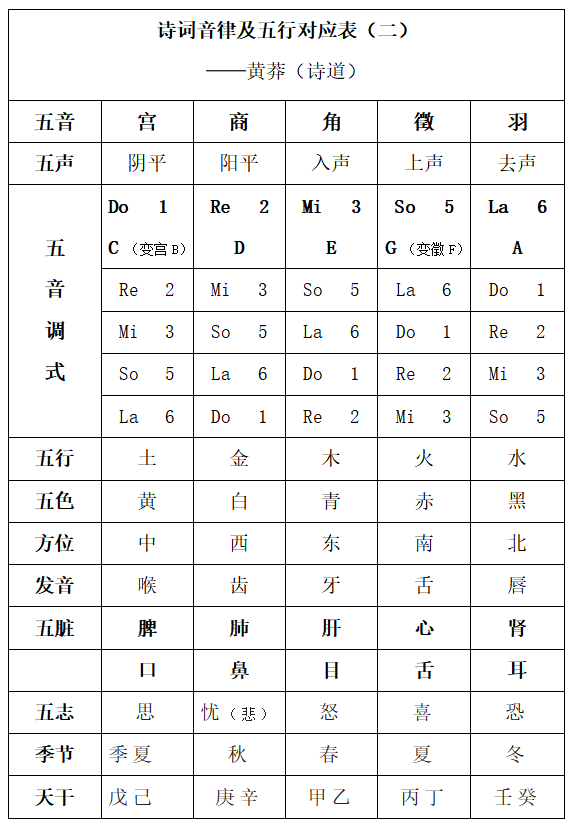

因为诗词本身带有音律,如果说文字组合的情感影响到了你,那么把这种情感延伸到音律上,还有“音乐情感”。又例如我们常说音乐能调动情绪,因为五音的使用可以追溯到距今约七千年的仰韶文化时期就在使用,为什么说五音是大药呢,这是因为五音可以治疗病痛,窃以为特别是心病。因为:宫商角徵羽除了对应五行、方位、颜色以外,还对应心肝脾肺肾。例如宫音对应心,就是丝弦古琴,商对应肝为金、编钟,羽对应肾为水、鼓,等。如感兴趣,也可参考《宫商角徵羽对应的音乐》一文,如:

以徵音(5-SoL)为主的徵调式乐曲,躁急热烈如火,节奏欢快,宜用笛奏,舒心。

以羽音(6-La)为主的羽调式乐曲,苍凉淡荡如水,风格清纯,与琴音调,补肾。

以宫音(1-Do)为主的宫调式乐曲,浑和厚重如土,旋律悠扬,应当吹笙,健脾。

以商音(2-Re)为主的商调式乐曲,悲壮铿锵如金,曲风高亢,适弹古筝,润肺。

以角音(3-Mi)为主的角调式乐曲,圆长清脆如木,曲调亲切,可伴箫声,养肝。

古乐调分为宫(C)、商(D)、角(E)、徵(F)、徵(G)、羽(A)、变徵相当于现代西洋乐的F调,声调悲凉。羽声相当于现代西洋乐中的A调,比变徵音高,能表现激愤或高昂的情绪。如《战国策·燕策》:“高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:‘风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!’复为慷慨羽声,士皆瞠目,发尽上指冠。”

五音:喉音为宫,齿音为商,牙音为角,舌音为徵,唇音为羽。 若古诗词沿用五声调那就得按照宫商角徵羽,又可对应阴平、阳平、上、去、入声,因为古代的五声音阶名和平仄四声是相同的,所谓“宫商为平声,徵为上声,羽为去声,角为入声”(《文镜秘府论》引元兢语)。若按照四声调则无需理会这些。窃以为:诗词还是要讲究音律的,当代一些音乐人在改变古诗词的时候大多沿用五声调,这里不得不提《笑傲江湖》就是五声调。反观音乐界还在坚守或在使用,而诗词界却在弃精华而尊糟粕,这是不敬重中华传统文化。既为古体诗词,就要遵循原则,历代都在演变,但绝不会把古诗词五音变成四个音。如果按照四音那就不叫古体诗词,应该叫古诗新写或现代诗。虽然古今也有不遵循音律创作的,但寥寥无几,例如苏轼的《水调歌头·明月几时有》,李清照说苏轼不懂音律,窃以为苏轼创作时抛开了这些,其实苏轼是会弹古琴的,古琴就讲究音律。我个人看了王菲等演唱的版本,不是按照五音谱曲,也别有一番况味。但如果按照五声调谱曲,假如是我,就会这样:“明”字为(re),“月”字为(la)……或者“明”字为(so),“月”字为(mi)……,顺便说一句嵇康的《广陵散》《酒狂》是古琴中的摇滚系,苏轼以及辛弃疾他们都有相同之处。古人诗词还讲究按五音定调,当代写诗词是按平仄论。我们可以多听听古琴曲,例如:王维的《阳关三叠》等。这样就算我们在创作古体诗词时不考虑其音乐性,但至少我们吟唱起来会有音律性、声调会更和谐,所谓跌宕起伏、峰回路转,铿锵有力,抑扬顿挫不外乎此理。

诗人在实际创作中,在音律上我们通常把五音分阴和阳,一变而为十,即:太宫、少宫、太商、少商、太角、少角、太徵、少徵、太羽、少羽;十二律中,以黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射为阳,称六律;以林钟、南吕、应钟、大吕、夹钟、仲吕为阴,称六吕。两者合称为十二律。五音:最古的音阶仅用五音,即宫、商、角、徵、羽,古人通常以宫作为音阶的第一级音。在词中,判断主音:是审 2、4、6位置上的字,不包括韵字。如果词整首是偶数句的词,也就是4字句或 6字句,审词牌是就要包括韵字一起审了。

五 音

《黄帝内经·素问》:黄帝问曰;诊法何如?岐伯曰:诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉。切脉动静而视精明,察五色,观五脏有余不足,六腑强弱,形之盛衰,以此参伍,决死生之分。

五声:一词最早出现于《周礼·春官》:“皆文之以五声,宫商角徵羽。”而“五音”最早见于《孟子·离娄上》:“不以六律,不能正五音。”《灵枢·邪客》中把宫、商角徵羽五音,与五脏相配:脾应宫,其声漫而缓;肺应商,其声促以清;肝应角,其声呼以长;心应徵,其声雄以明;肾应羽,其声沉以细,此为五脏正音。

宫商角徵羽:相传是由中国最早的乐器“埙”的五种发音而得名。

宫商角徵羽:起源于春秋时期,至今2600余年,是中国古乐五个基本音阶,相当于西乐的Do(宫)、Re(商)、Mi(角)、Sol(徵)、La(羽),亦称为五音。在《管子·地员篇》中,有采用数学运算方法获得“宫、商、角、徵、羽”五个音的科学办法,这就是中国音乐史上著名的“三分损益法”。

宫商角徵羽:在我国诗词上五音对应五声调,即:阴平、阳平、上声、去声、入声;平仄:就是由五音构成。